遺言書があれば、相続手続きが簡単になると聞きました。署名押印の数が減ったり、必要書類が減ったりするのでしょうか?

遺言書を作成する最大のメリットは、相続人全員の同意を得る必要がなくなることです。

遺言書があれば、相続人全員の署名捺印がなくてもよくなります。遺言書がある場合とない場合とでどう違うのか、相続手続きをする機関ごとに、具体的に見てみましょう。

遺言書があれば、

相続手続きで

署名押印と書類が減る

金融機関の相続手続きは?

以下は、三菱UFJ銀行など、都市銀行で一般的な手続きです。地方銀行などは、それぞれ独自のルールを設けているので注意が必要です。

遺言書があればハンコが減る

銀行の相続手続きでは、各銀行所定の届け(「相続届」などと呼ばれています)を出しますが、遺言書のあるなしで、そこに押すハンコの数が変わってきます。

①遺言書がない場合

相続届に、相続人全員の署名捺印(実印)が必要です。遺産分割協議書で預金を相続する人が決まっていれば、その人の署名捺印で手続きします。つまり、相続届か、遺産分割協議書のどちらかで、相続人全員の署名捺印が要る、ということになります。

②遺言書があって、遺言執行者がいない場合

相続届に、預金をもらう人が署名捺印すれば手続きできます。相続人全員の署名捺印は不要です。預金をもらう人が相続人であっても、相続人でなくても同じです。

③遺言書があって、遺言執行者がいる場合、

相続届には、預金をもらう人(非相続人を含む)と、遺言執行者の署名捺印があれば手続きできます。相続人全員の署名捺印は必要ありません。

遺言書があれば必要な書類が減る

求められる署名捺印が減るだけでなく、提出する書類も減ります

①亡くなった人の「出生から死亡までの戸籍謄本」

遺言書がなければ、亡くなった人の「出生から死亡までの戸籍謄本」が必要になります。遺言書があれば、亡くなった人の死亡が確認できる除籍謄本だけ必要です。

②印鑑証明書

遺言書がなければ、相続人全員の印鑑証明書が必要ですが、遺言書があれば、預金をもらう人と遺言執行者の印鑑証明書があれば足ります。

法務局での相続登記は?

亡くなった人が所有していた不動産は、法務局で相続登記(所有権移転登記)をします。ここでも、遺言書があれば必要なハンコ、書類は減ります。

遺言書があればハンコが減る

①特定の相続人が不動産を取得するとき

遺言書で不動産を取得する相続人が指定されていれば、特定財産承継遺言でも、遺贈でも、その相続人は、単独で、所有権移転を申請することができます。申請書に、不動産を取得する人だけの認印をつくことで所有権移転ができるわけです。遺言執行者(法定代理人の位置づけです)が申請するときは、執行者のハンコのみで手続きできます。相続人全員のハンコはいりません。

遺言書がない場合は、遺産分割協議書に法定相続人全員の実印が必要です。申請自体は、不動産を相続する人のみでできます。

②相続人以外の人が遺贈をうけるとき

遺言によって、相続人ではない甥姪や孫、親族でない人などに、不動産を贈る(遺贈)ときは、遺言執行者がいれば、その人の実印だけで、所有権移転ができます。ただし、遺言執行者が指定されていなければ、相続人全員の実印がいりますので、遺言書を書いた意味が下がってしまいます。

遺言書があれば必要な書類が減る

①特定の相続人が不動産を取得するとき

遺言書がない場合は、亡くなった人の「出生から死亡までの戸籍謄本」、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書がいりますが、遺言書がある場合は、亡くなった人の死亡したことがわかる除籍謄本、不動産を相続する人の戸籍謄本があればいいです。印鑑証明書も不要です。

②相続人以外の人が遺贈をうけるとき

相続人以外の人が遺贈を受けるときは、遺言執行者の印鑑証明書か相続人全員の印鑑証明書が必要です。

このように、遺言書があれば、財産を相続しない人のハンコをもらわなくて済みますので、相続の苦労を大幅に減らすことができるのです。

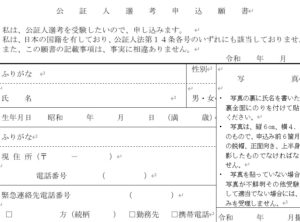

公正証書遺言、自筆証書遺言のことなら奈良県橿原市の行政書士中園事務所にお任せ下さい<対応地域:奈良県内全域、大阪府・京都府・三重県の一部>。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

0744-38-9344

月~土 9:00~19:00